包丁を長く使用するためには、手入れが欠かせません。

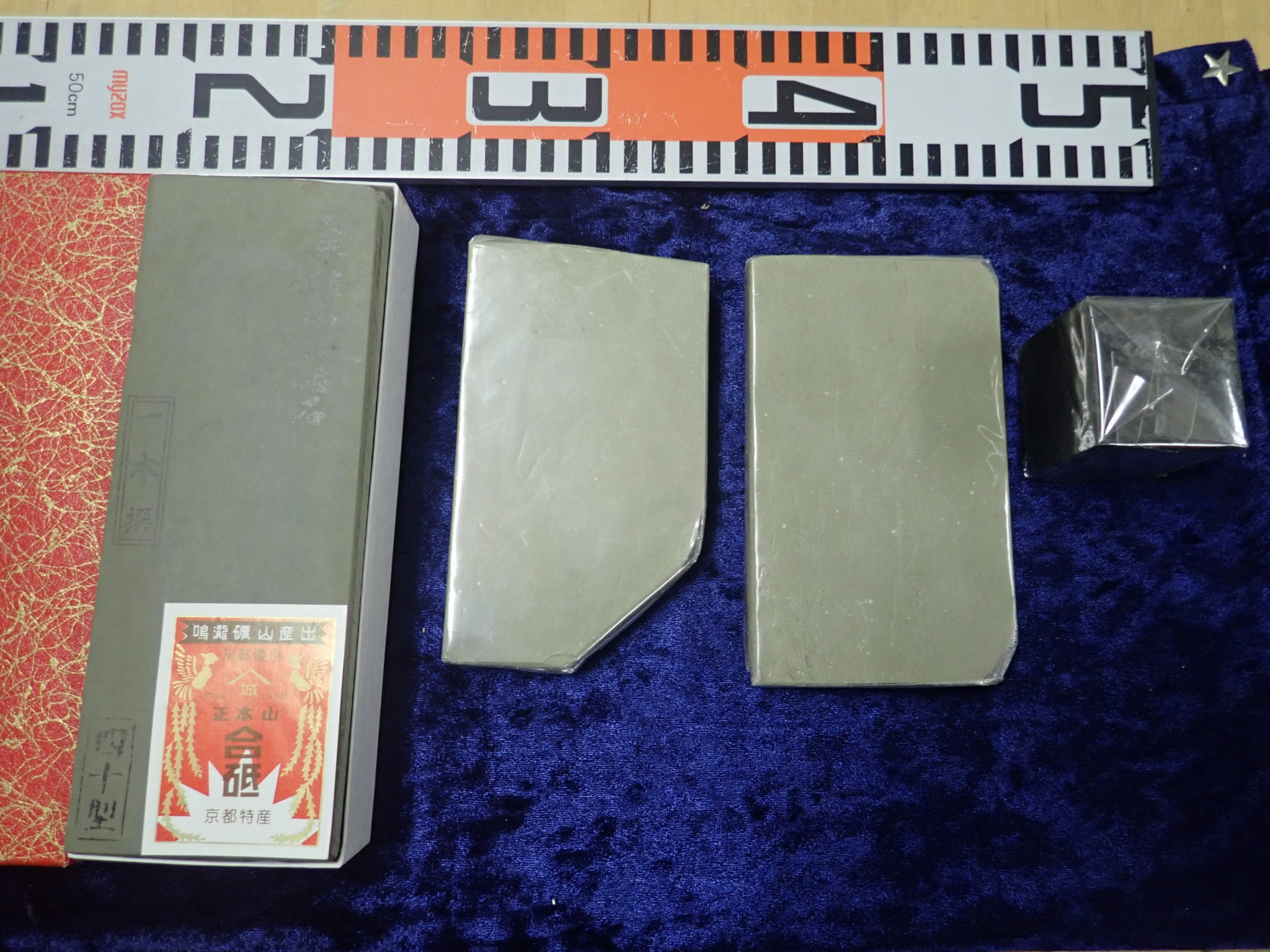

包丁の手入れにおいて重要なのが、砥石です。

包丁をはじめとした刃物に対して、砥石を使用して研ぐことで落ちた切れ味が復活します。

今回は、砥石の買取について、種類やそれぞれの違い、処分方法などを踏まえて詳しく解説します。

天然砥石の種類と違い

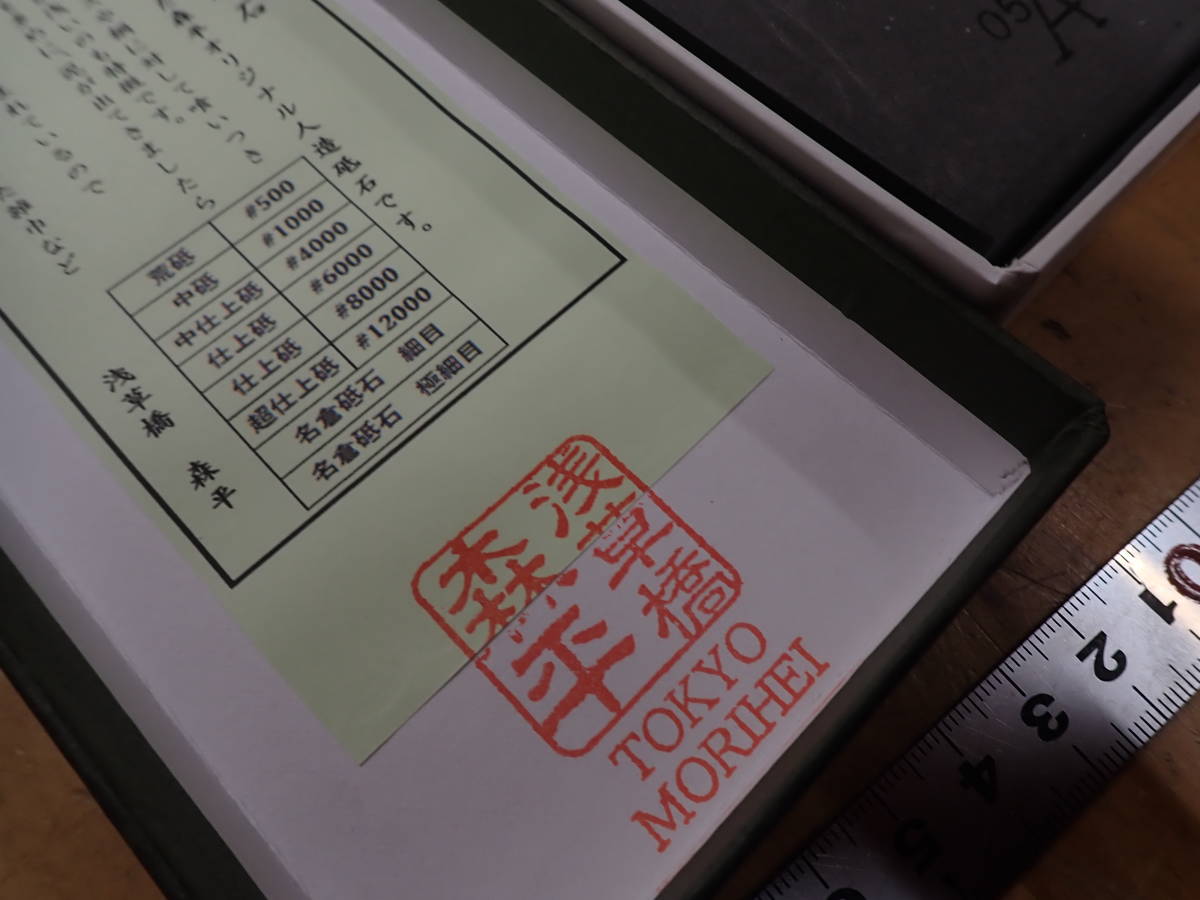

天然の砥石は、大きく3つの種類に分類できます。

どれか1つを選ぶのではなく、包丁の状態に合わせて最適な砥石を使用することが大切です。

砥石の粒度は数値によって示され、小さいほど粒が大きく荒くなります。

天然砥石の種類や粒度、地域によって異なる呼び方について、以下のとおりにまとめましたのでご覧ください。

種類 粒度 地域による名称

荒砥石 80〜400 大村砥、大村砥、平島砥、笹口砥、厳木砥石、伊予砥、但馬砥

中砥石 700〜1000 青砥石、門前砥、天草砥、沼田砥、浄教寺砥、三河名倉砥石、会津砥、雫石砥

仕上げ砥石 3000〜8000 本山合砥、巣板、からす、内曇、黒名倉

1.荒砥石

3つに分類できる砥石のうち、もっとも粒が大きくて荒いのが荒砥石です。

基本的に、包丁の刃が欠けてしまった際や刃直しのために使用されます。

普段の包丁研ぎに使用するものではありません。

2.中砥石

一般的な家庭で包丁研ぎに使用される砥石は、この中砥石です。

包丁の切れ味が落ちてしまった際に使用されます。

刃が欠けたり刃直しだったりのために荒砥石を使用したあとは、中砥石を用いて仕上げます。

3.仕上げ

3種類ある砥石のなかで、とくに粒度を示す数値が大きく、粒が細かいのが仕上げ砥石です。

よく切れる鋭利な包丁に仕上げるために使用されます。

一般的なご家庭ではあまり使用せず、プロの料理人が使っています。

砥石の処分方法

昨今では、天然砥石を使用しなくても、包丁の研磨が行える便利なアイテムが登場しています。

そのため、なかには天然砥石を見たこともない人がいるかもしれません。

使用しなくなった砥石は、放置せずに処分してしまったほうがよいでしょう。

ただし、地域によって天然砥石の処分方法は異なるので、取り扱いには十分気を付けなければいけません。

地域によっては一般ゴミとして捨てられる場合もあれば、不燃ゴミまたは小型金属として扱わなければならないケースもあります。

使用済み砥石は産業廃棄物として処分する

使用済みの砥石は、産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物の処分に関しては、一般的な家庭ゴミとは異なるルールが設けられています。

規則を無視して処分しようとすると、罰金をはじめとした罰則が課せられるので気を付けましょう。

産業廃棄物を正しく処分するためには、分類して収集されるまで適切な形で保管しておく必要があります。

一般的には、使用済みの砥石は「ガラス及び陶磁器くず」として区分されます。

産業廃棄物を処分できるのは、許可を持っている処理業者のみです。

処理業者に依頼して、使用済み砥石の処分を委託しましょう。

産業廃棄物を適切な方法で処分する責任は、排出してしまった者にあります。処分する際は、環境のためにも規則に従って適切な方法で行うことを心がけてください。

処分する前に買取で売却を検討する

砥石を処分する方法は、地域によって異なります。

場合によっては産業廃棄物として処分しなければならない場合もあり、費用がかかってしまうかもしれません。

天然砥石を処分する際は、ゴミとして扱う前に、買取で売却できないかをぜひ検討ください。

包丁の買取を行っている業者のなかには、合わせて天然砥石も扱っている場合があります。

費用を支払って処分するつもりが、買取してもらえる可能性があります。

砥石の買取方法

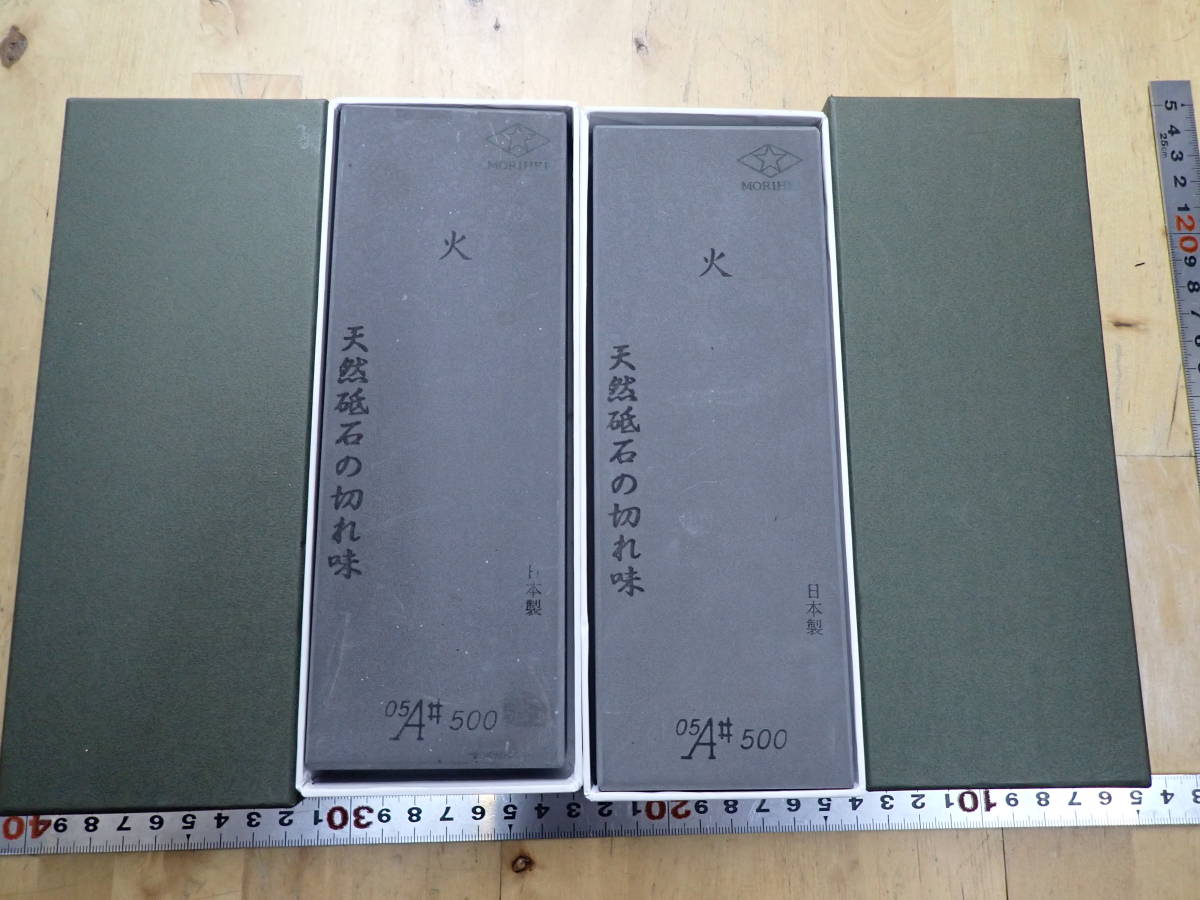

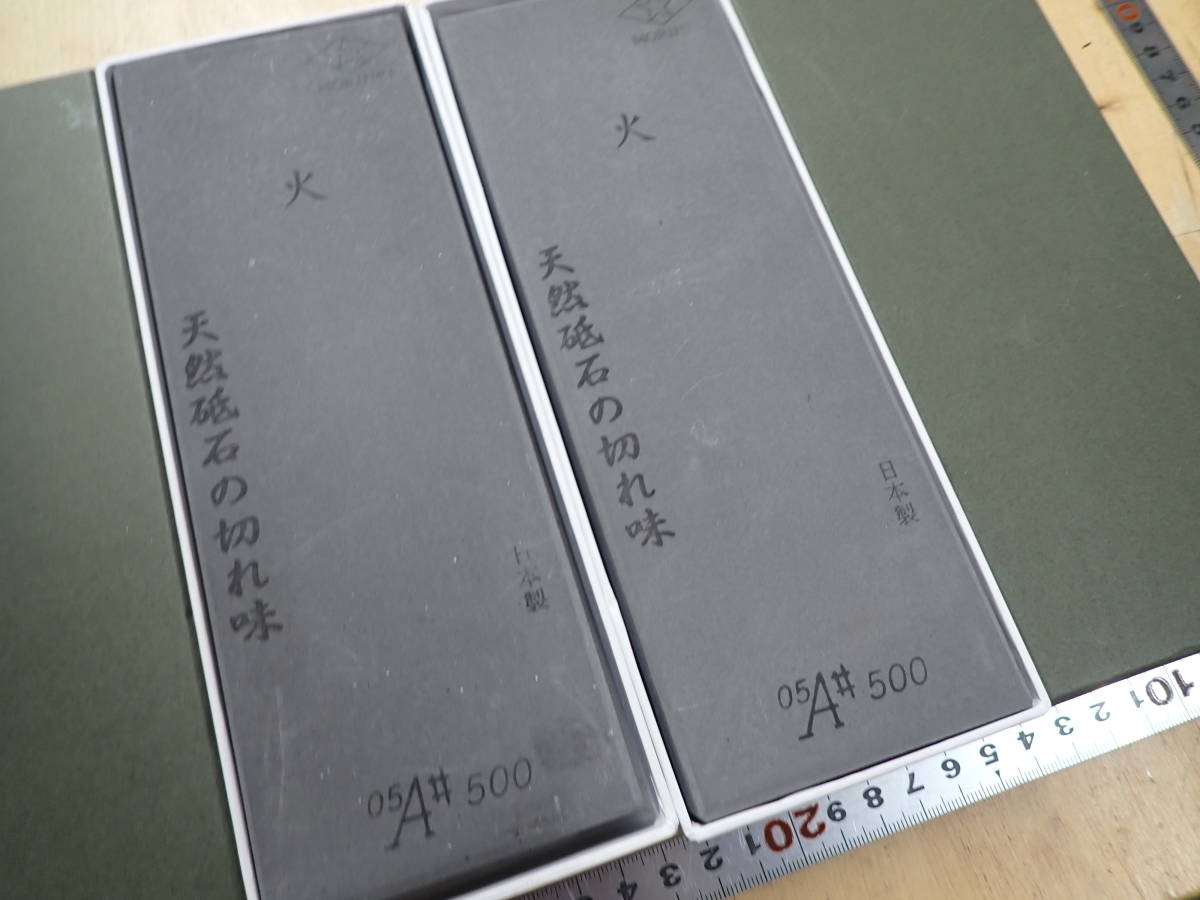

砥石の買取を検討する際は、天然砥石と人造砥石の違い、高価買取が期待できるケースについて確認しておきましょう。

天然砥石と人造砥石

砥石には、天然の岩石を素材として作られた天然砥石と人の手によって人工的に作られた人造砥石の2種類があります。

人造砥石は、酸化アルミニウムや炭化ケイ素を用いて作られます。

高価買取が期待できる砥石

天然の素材を用いて作られた天然砥石の場合、その希少価値から人造砥石よりも高値で買い取ってもらえる場合があります。

天然砥石の買取を検討する際は、その砥石がどちらの地域のものなのか確認してみてください。

先述のように、天然砥石は作られた地域によって名称がつけられています。

買取では、中古よりも新品のほうが高い値段がつきます。

しかし、希少価値のある天然砥石であれば、中古品でも高く買い取ってもらえる場合があります。

砥石の高価買取を狙うのであれば、買取を依頼するお店を選ぶことも大切です。

中古品の買取といえば、身近な存在としてリサイクルショップが挙げられます。

しかし、リサイクルショップでは、使用済み砥石の買取価格は低くなる傾向にあります。

砥石の高価買取は、包丁の扱いを専門としている買取店に依頼しましょう。

包丁の扱いに長けたプロフェッショナルな技術を身につけたスタッフが、その天然砥石の価値をしかと査定してくれます。

砥石買取は刃物買取屋にお任せください!

砥石を処分するためには、適切な方法で行うことが極めて大切です。

産業廃棄物として扱われる場合は、専門としている業者に委託しましょう。

処分する前に、一度買取業者に相談してみることもおすすめです。

砥石や包丁の買取は、刃物買取屋にぜひご相談ください。

刃物買取屋は岐阜県関市にある包丁やナイフの買取専門店です。

全国に対応した宅配買取やスマホで簡単に行えるLINE査定など、便利に使用していただけるサービスが豊富に揃っています。

基本的には未使用品の砥石の買取を行っていますが、希少価値の高いものであれば、値段がつけられる場合もあります。

LINEや写真などを使用して簡単に査定できますので、まずはお気軽にご相談ください。